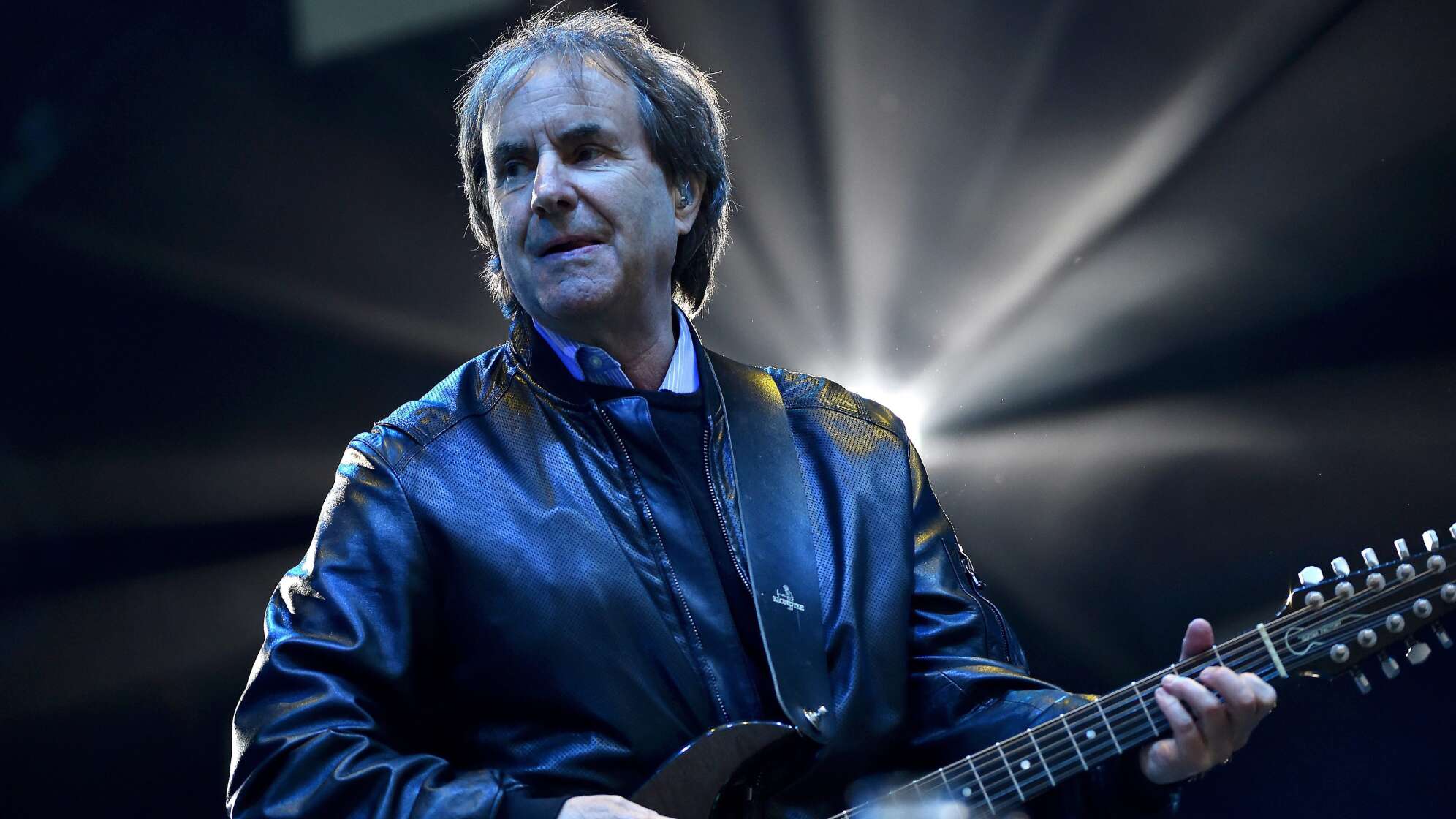

Chris de Burgh: Mit Lady In Red in Beirut

Der Star, der in seiner britischen Heimat viel unbekannter ist als in Deutschland oder Südamerika

Kind einer Diplomatenfamilie. Geboren am 15. Oktober 1948. Der Großvater war Offizier in der britischen Kolonialarmee. Kaufte in Irland ein Schloss aus dem 12. Jahrhundert. Da wuchs Klein-Christopher auf. Christopher John Davison. Das ist eigentlich sein Name. Der Opa mit dem Schloss hieß Eric de Burgh. Dessen Nachnamen machte er zu seinem Künstlernamen. Aber dafür musste er erstmal Künstler werden.

Wobei er das in gewisser Weise als Kind schon war. Der Großvater baute sein Schloss zum Hotel aus. Chris sang für die Gäste. Für die Oberschule zog er nach Wiltshire in England. Da spielte er kurz in einer Jazzband mit. Seine Bandkollegen warfen ihn aber schnell raus. Sie fanden seine Musik zu "poppy". Am Trinity-College in Dublin studierte er Geschichte, Englisch und Französisch.

Der Typ für die Geheimtipp-Kenner. Leider nur für die

1974 ergatterte er mit eher schrägen Songs seinen ersten Plattenvertrag bei A&M. Das war auch die Plattenfirma von Supertramp. Für die durfte er bei einer Tour als Support Act auftreten. Das bescherte ihm immerhin eine kleine Fanbase. Chris de Burgh war der für die Geheimtipp-Kenner. Für den Typ Abiturient, der demonstrativ gelangweilt ins Konzert der großen Stars geht und behauptet, die Vorgruppe sei viel interessanter. Weil die außer ihm keiner kennt. Was ihn zum Kenner macht. Für diese Sorte Typ war Chris de Burg der Star. Leider gab es nie besonders viele von dieser Sorte Typ.

Dann brachte er sein erstes Album raus. Kaum jemand weiß noch, wie das hieß: "Far Beyond These Castle Walls". Ein bisschen Folk-Akustik, viel britische Mystik und seine unverkennbare Stimme. Und leider das Image, der Sänger für diese spezielle Sorte Abiturienten zu sein. Das Album verkaufte sich in Britannien so gut wie gar nicht, im Rest der Welt aber immerhin nicht übel.

Populär in der Welt, aber nicht in der britischen Heimat

Dann kam Album 2, "Spanish Train And Other Stories". Vermutlich ist es eines der meistunterschätzten Alben der Musikgeschichte. Der Titelsong ist ein richtiges Drama mit Gott, Teufel und gezinkten Karten, alles irgendwie hinter dicken Mauern und mit spanischen Inquisitoren. Auf dem Album findet sich auch das laszive "Patricia, The Stripper". In England interessierte es niemanden, in Norwegen, Deutschland oder Brasilien war es der Durchbruch.

Die Plattenfirma koppelte im Nachgang "Spaceman Came Travelling" aus. Großartiger Song. Fanden Musikfans überall auf der Welt, nur eben nicht in Großbritannien.

Erst 1981 kam auch mal eine Platte von Chris de Burgh in die britischen Charts, eine Kompilation von Songs seiner vorherigen Alben. Dann kam 1982 "The Getaway", produziert von Rupert Hine. Rupert Hine kennen in Deutschland nur echte New-Wave-Experten, aber im Vereinigten Königreich hatte er in Sachen Musik was zu sagen. Und tatsächlich war die Musik von Chris de Burgh ja immer sehr zugänglich und eigentlich kein bisschen diese typische Abiturienten-Frickel-Musik, was dann endlich auch ein paar britische Normalos bemerkten. "Don't Pay The Ferryman" eroberte als ausgekoppelte Single die Charts in Großbritannien.

Lady In Red: Chris de Burghs größter Erfolg

1986 folgte das nächste Album und mit "Lady In Red" der erste Welthit von Chris de Burgh - in etlichen Ländern eine Nummer 1, auch in Deutschland. Damit war er international angekommen (und auf seiner Heimainsel endlich auch ein bisschen). Mit "Flying Colours" festigte er seinen Ruhm. 1997 brachte er nach dem Tod von Prinzessin Diana ein Lied für sie heraus, "There's A New Star Up In Heaven Tonight".

Die Ayatollahs buchten ihn für Teheran - und sagten wieder ab

Chris de Burgh war jetzt derart populär, dass auch grimmige Diktatoren auf ihn aufmerksam wurden und ihn gern für ein bisschen gutes Image in ihrem unterdrückten Land spielen sehen wollten, nämlich in Iran, wo 1979 Ayatollah Chomeini die Macht ergriff, alle Frauen unter den Schleier zwang und Baukräne massenhaft als Galgen einsetzen ließ (beides, Schleier wie Galgen, gehören bis heute zum öffentlich Bild Irans). 2007 sollte er in Teheran mit einer iranischen Popband auftreten. Am Ende verbot die Religionsbehörde seinen Auftritt. Immerhin: Gut zu wissen, dass Popmusik Diktatoren Angst macht.

In Beirut verbreitet er Glanz und Hoffnung

Dem Iran und dem Nahen Osten blieb er aber verbunden. Für das Video zu seinem Song "Legacy" arbeitete er mit dem iranischen Regisseur Sam Chegini. Und als im Libanon 2008 ausnahmsweise Bürgerkrieg und Krieg Pause machten, da spielte er in Beirut und versprühte in der vielleicht kaputtesten und brutalsten Region der Welt ein bisschen Glanz und Hoffnung.

Vielleicht das Größte, was ein Künstler überhaupt schaffen kann. Neben insgesamt 45 Millionen verkauften Tonträgern in seiner Karriere.